前回は、私法の3原則について学びました。しかし、自由に何でもやっていいかと言うとそういう訳でもありません。自由には制限があります。それを学んでいきたいと思います。

公共の福祉

私権は絶対的なものではなく、公共の福祉と調和しなければいけません。

信義則

信義誠実の原則です。権利を持つ者、義務を負う者も相手の気持ちを裏切らない正しい行いをすること。

権利濫用の禁止

形状は権利の行使に見えるけれど、それが社会性に反するものは認められないということ。

判例

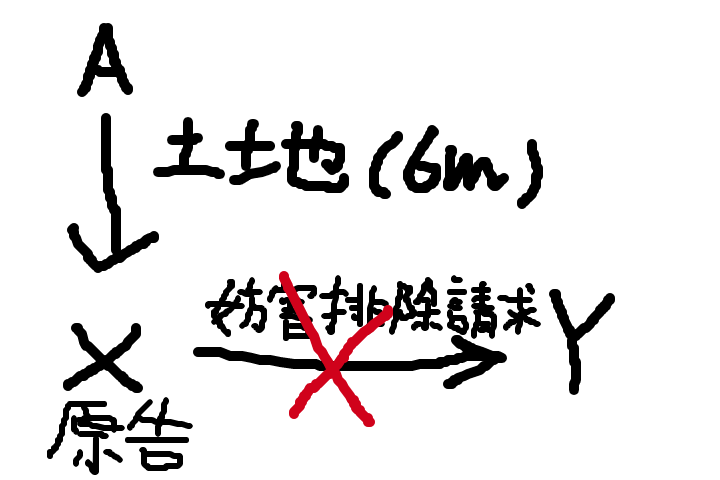

Yが設置した宇奈月温泉の引湯管は、全長7500mのうち6mだけAの土地を通過しており、その利用権の設定をしていなかった。これを知った原告Xが、Aからこの土地を譲り受け、土地所有権に基づき、Yに対して引湯管の撤去を求める妨害排除請求を訴えを起こした事件について、Xの行為は権利の乱用にあたるとした。

(宇奈月温泉事件:大判昭10.10.5)。

↑図にするとこんな感じ。

汚くてすみません。。

効果

権利濫用と判断されると、次のような効果が生じます。

①相手方(Y)に損害を与えた時は、権利者(X)は不法行為責任を負う。

②権利本来の効果が認められない。例えば、妨害排除請求権等が認められなくなる。

③権利自体が剥奪される場合がある。